摘要: 本文结合甘肃s309 线寒湿地段车辙病害治理过程, 分析了车辙病害的形成原因并用实践说明了寒湿地区车辙治理中需要特别注意的问题。

甘肃临夏公路总段管养的S309线126k+000-127k+375段,路左侧(上坡行驶) 车辙变形严重, 致使左侧路肩成反向坡度, 雨期辙槽内积水并严重影响车速和行车的舒适和安全。现场来看,这种车辙的宽度较大, 两侧没有隆起现象, 断面呈v形, 是典型的结构型车辙, 其形成原因与常见的流塑型车辙有很大的不同。研究其成因及有效治理方法, 对同类地区的车辙防治有借鉴意义。

1 车辙成因分析

1.1 气候与水文地质原因

甘肃临夏地区降水量较充沛, 车辙病害路段位于临夏州和政县境内。和政县城的多年平均降水量为639.1mm, 主要集中于7-9月。县境内多年平均气温为5.1℃, 夏季极端最高气温为32.8℃,冬季极端最低气温为-25.7, 7月份最低气温为18℃, 1月份平均气温为- 14.6℃。属寒温带湿润区。年平均风速为1.2m/s。多年平均最大冻土深0.71m, 最大冻土深0.91m。平均无霜期132天。病害路段位于县城的西南方向, 平均海拔约2300米, 多年平均降水量接近900mm。由于路堑的阴湿环境不利于蒸发, 导致路面过湿。有研究表明, 在自由水侵入沥青面层的情况下, 沥青面层的强度会下降, 就容易产生剪切形变并导致严重辙槽。

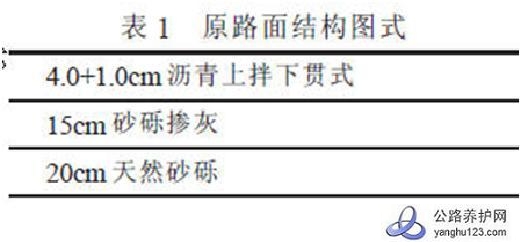

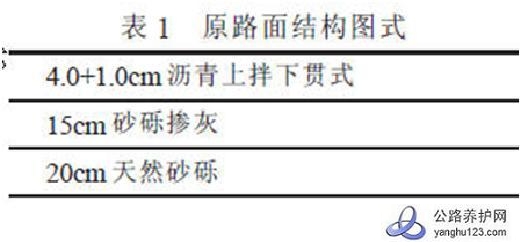

1.2 路面结构类型

针对现有的交通量, 5cm的沥青上拌下贯层和15cm的普通砂砾掺灰基层结构抗变形的能力明显不足。少量掺灰的目的主要是为了提高路面结构层的水稳性, 所以对路面基层的强度影响不大。该路段的地下水位为平均为0.6m左右,断面主要以挖方路堑为主。由于地面水和地下水的综合作用, 致使路基和基层经常潮湿, 导致路面结构抗变形能力进一步下降。

1.3 交通荷载条件

甘肃S309线是甘肃省的重要交通干线, 是甘南藏族自治州、临夏回族自治州通往甘肃省会兰州的唯一交通要道。近几年随着经济的持续发展, 交通量, 尤其是重车的数量大大增长, 且超载现象比较严重, 据调查很多重车的实际载重量是其额定值的8- 10倍。有研究表明, 交通量越大, 轮载越重, 车辙产生的速率便越快。车辙深度随累计荷载作用次数的增加而增加。交通量的快速增长和严重的超载已经使原有的路面结构不堪重负。

1.4 路面材料性能与组成

沥青混合料良好级配所形成的骨架作用因增加了矿料之间的嵌挤力而可以提高沥青混合料的抗车辙能力, 沥青混合料中的空隙率过小会使得沥青混合料内部没有足够空隙来吸收由荷载引起的流动, 造成材料的整体变形而形成车辙, 但空隙过大又易于诱发其他病害, 尤其是潮湿多雨地区的水损坏。该公路面层结构为沥青贯入式, 下层采取沥青贯入碎石, 而上层采取拌和施工,因而上层具有较小空隙率, 起到防水的作用。但近年来随着经济的持续发展, 道路交通量尤其是重车的数量明显增加, 处于半固态的沥青混合料, 由于沥青及胶浆在荷载及高温作用下首先流动, 混合料中粗、细集料组成的骨架逐渐成为荷载主要承担者, 随着温度的升高或荷载的增大, 再加上沥青的润滑作用, 硬度较大的矿料颗粒在荷载的直接作用下会沿着矿料间的接触面滑动, 促使沥青及胶浆向其富集区流动, 导致沥青混合料的结构失去稳定性。沥青混合料中的沥青用量直接影响着矿料的骨架作用, 车辙随沥青用量的增大而增大, 并且十分敏感。

1.5 路线纵坡

一般认为, 沥青路面当路线纵坡大于3%时, 容易产生车辙病害。该路段由于地形所限, 采用的是极限坡长接缓坡段的方式克服高差连续上坡, 平均纵坡为5.2%。车辆的行进车速过小, 对路面产生较大压应力和剪切力, 是车辙产生的直接原因。

2.1 引导车流预防性养护

养护单位发现该路段有明显车辙16mm, 分析认为主要原因是重车爬坡所致, 首先采用改变划线位置的方法引导车流, 但由于路面宽度只有7 米所限, 没有取得理想的效果, 车辙深度进一步增大。

2.2 表面翻松沥青混合料填补

采用风镐翻松车辙表面20mm, 清除干净后喷洒0.3kg/m2粘层沥青, 铺筑与原路面相同的沥青混合料, 恢复路面横坡并使接茬平整。

经填补处理后, 效果比较明显, 但使用一年后, 出现轻微车辙并进一步发展, 雨季过后发展速度明显增快, 第二年春季过后车辙深度已达到26mm, 辙槽经常性积水且路面裂缝增长。经技术讨论认为需要对路面结构进行调整。

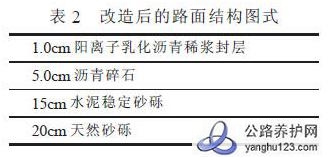

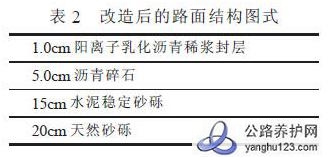

2.3 改变路面结构

挖除面层及砂砾掺灰基层, 并对天然砂砾进行部分更换处理后回填, 基层由砂砾掺灰改为水泥稳定砂砾, 改善水稳性的同时提高结构强度, 并在面层上整段加铺阳离子乳化沥青稀浆封层。

处理后已使用三年, 性能稳定。

3 结 论

(1) 沥青路面的车辙通常由两部分组成, 即压密变形和流动变形。为有效处理车辙病害, 除认真分析车辙的成因外, 还需确定车辙是否已经结束, 然后制定合理的处置方案。

(2) 车辙处理时应按车辙发展的不同程度制定相应的处治方案, 并验证其经济性和有效性, 如果上中面层的抗变形能力较强,可不处理下面的层次, 但其使用效果会存在很大的风险, 可能会导致重复施工。

(3) 寒湿地区的车辙变形和水损害是茅盾的两个统一体, 基层及其以下层次的水浸害可使车辙变形增大, 防止水损害面层较小的空隙率又容易产生车辙变形。特殊季节的路基潮湿未及时进行挖沟排水等处理措施也会留下车辙隐患。

参考文献:

1. 沙庆林.公路沥青路面早期破坏现象及预防.人民交通出版社, 2003.

2. 徐世法等.沥青铺装层病害防治与典型实例.人民交通出版社, 2005.

3. 谭积青.沥青路面车辙病害处置方法研究.中外公路, 2005, 8.

4. 胡力群等.高标号沥青的混合料抗车辙能力研究.中外公路, 2005, 8.

5. 西部交通建设科技项目: 甘肃省公路自然区划研究报告.2005.

作者:王红霞, 王丽霞

回复